REVISTA ELECTRÓNICA.

LAVOZDELAPAMPA.CL Año VI. Nº 226. Mayo 2024.

(Crónica)

El tiempo pasa y nos ponemos viejos, y comenzamos a vivir de los recuerdos de los colegas escritores, como él caso de don Bellamin Silva Carrasco; en que `´el tantas veces fue requerido en los colegios, y por autoridades comunales y de cultura para participar en base a sus conocimientos sobre el poeta Pablo Neruda, como de doña Gabriela Mistral; él era un sabiondo seguidor de ambos poetas ilustres; en la ciudad de Arica no había otro igual a Don Bellamin Silva Carrasco; él nació un día 22 de marzo de 1938.

Él era una persona bajita de tez morena, sin barba, ni bigotes; pero siempre usaba un jockey que lo distinguía como el seguidor de Neruda.

Era una persona noble de espíritu, de una voz bajita para hablar, no era estridente su voz, de modo muy pausado para hablar. Lo conocí como colega en variadas actividades locales de la ciudad de Arica, en donde nació una buena amistad, a pesar que cuando se sabe conversar se es agradable y sobre todo cuando no existe el egoísmo, o la maldad.

Los recuerdos de su memoria lo traigo a la luz después de tantos años, como de tantas actividades culturales que realizó: Al recordar sus 49 años escribió para la Estrella de Arica (15 enero 1987) sobre Pablo Neruda “Chile, país que tiene dos premios Novel literarios”; el segundo escrito para el diario la Estrella de Arica fue con fecha 10 marzo 1988, también sobre Pablo Neruda “ Historia del poema “Alturas de Machu Picchu”; seguidamente al año siguiente 1989 escribió “Cien Años de Gabriela Mistral” (7 de abril 1889); también escribió para el diario con fecha 14 de julio 1990, “Evocando a Neruda”

De fecha más contemporánea, puedo decir que solo conocí a su esposa la señora Guacolda del Carmen Rackwitz Riquelme, quien falleciera un 8 de marzo del 2008.

De las actividades que al menos he podido rescatar sobre él amigo Bellamin Silva del año 2007 actividad en teatro municipal Gabriel Olea con un integrante de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), en la otra toma fotográfica está en una oficina cultural.

Actividades el año 2008, celebración en el día del autor o escritor; reunión en la mesa de trabajo de la SECH Arica; Paseando por la calle 21 de mayo de Arica; Expositor en la UTA de Arica, y premiación municipal a escritores de Arica.

Año 2009, En actividad cultural en teatro de la biblioteca municipal; taller realizado a emprendedores; celebración de la inauguración del “Rincón del libro” de escritores ariqueños y exposición el día del escritor o autor; delegación de escritores ariqueños en actividad de la feria del libro de Arequipa Perú.

Año 2016 celebración en el día del escritor, exposición en pasaje Sangra de Arica.

En esta breve síntesis para recordar a un amigo que dio todo por Arica, y que no se le reconoció un tributo o crédito después de su descanso eterno por alguna entidad gubernamental, como de escritores Ariqueños…

Los últimos años lo vi más deteriorado de salud por alguna enfermedad que padecía, pero así salía a vender libros y revistas en la calle 21 de Mayo con Arturo Prat (“Los Héroes”), después ya no lo veía en ese mismo lugar de siempre, pero lo vi en la calle y siempre hablando sobre cultura y proyecciones a futuro.

Se editó en Arica un libro, el que participó don Bellamin Silva Carrasco en el libro “Antología y Catálogo de escritores de Arica y Parinacota” por “Cinosargo ediciones”, año 2011.

El suscrito se enteró hace tres meses del amigo Bellamin, al visitar la lapida de su esposa, la cual quedaba cerca de la fallecida Nancy Valderrama Gandolfo subdirectora de la revista cultural “La Voz de la Pampa”

Siendo sepultado con fecha 8 de enero del 2023, a la edad de 85 años Q. E. D. Amigo Bellamin Osvaldo Silva Carrasco.

Editado por Reinaldo Riveros Pizarro.

Bibliografía:

http://lavozdelapampa.cl/wp/2020/09/04/en-memoria-a-la-difusora-cultural-nancy-valderrama-gandolfo/

https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-propertyvalue-338371.html Biblioteca digital Bellamin Silva.

Fotografías: 0.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.- Del escritor, editor e investigador de la cultura pampina Reinaldo Riveros Pizarro; 7.- 11.- Revista electrónica www.lavozdelapampa.cl

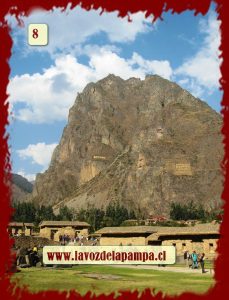

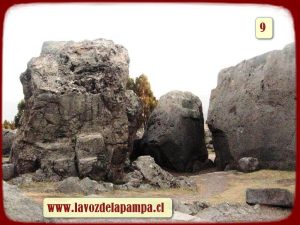

Graficas: Portada 0.- Bellamin Silva Carrasco, compartiendo vida sobre Neruda, 14 de abril 2008; 1.- Teatro Municipal de Arica “Pedro Ariel Olea” de izquierda a derecha, escritora Raquel Pino Parraguez Q.E.D., Anita Alday; Gladys Villegas Herrera; Director de la SECH de Santiago; Nancy Valderrama Gandolfo subdirectora de revista “La Voz de la Pampa” y Bellamin Silva Carrasco, junio 2007; 2.- Bellamin Silva C, octubre 2007; 3.- Paseo en lancha en el día del derecho de autor y escritores de la SECH, Abril 2008; 4.- Dando Charlas a niños en colegio, julio del 2008; 5.- Premio a escritores regionales por medio de funcionario municipal, julio 2008; 6.- Bellamin Silva caminando por calle 21 de mayo de Arica, abril 2009; 7.- Exposición en el día del derecho de autor o del escritor, en plaza Colon de Arica, junto a la subdirectora de la revista cultural “La Voz de la Pampa” doña Nancy Valderrama Gandolfo, Abril 2009; 8.- En taller sobre emprendedores; año 2009; 9.- Actividad en la biblioteca nacional sobre el “Rincón de libro de escritores ariqueños” año 2009; 10.- Actividad cultural en teatro de la biblioteca municipal “Oscar Wormald Cruz”, de izquierda a derecha 3º Bellamin Silva, 5º Reinaldo Riveros Pizarro escritor y director de la Revista cultural “La Voz de la Pampa” 8º doña Nancy Valderrama Gandolfo , subdirectora de “La Voz de la Pampa”; 11.- Exposición de libros de escritores ariqueños en la ciudad de Arequipa Perú, Reinaldo Riveros Pizarro y Bellamin Silva Carrasco; diciembre 2009; Exposición en el día del escritor o del autor en el paseo Sangra con 21 de mayo en Arica, abril 2016; 13.- Lápida del matrimonio su esposa Guacolda Rackwitz Riquelme y de don Bellamin Silva Carrasco; 14.- Vista general de su sepultura en el cementerio municipal ubicado en Lastarria con Mackenna

PENSAMIENTO:

El amor es dulce y amargo, pero al amarse de forma incondicional, es muy sano para la salud.

(RERIPI)

Revista Cultural “La Voz de la Pampa”.

Editorial: Cel.: 946830825

Ya está a la venta en la editorial el “Catalogo de cajetillas de cigarrillos de la república de Chile y su cultura en la Sociedad” Tomo I. 206 paginas. Valor $45.000. del autor Reinaldo Riveros Pizarro.

Puede solicitarlo al celular: 946830825

Email vozdelapampa@gmail.com