REVÍSTA ELECTRÓNICA.

LAVOZDELAPAMPA Año I. Nº 61. Agosto 2018.

(Crónica)

Cuando nació el salitre sintético el “año 1914”, siendo el inicio de la “1ra. Guerra Mundial”, fue entonces la alerta que les quitó el sueño a los industriales salitreros, como también al gobierno de Chile; decayendo así en años posteriores las entradas de divisas a las arcas fiscales en la década de 1920, además al haberse producido una gran cesantía, que posteriormente se alineó con la crisis mundial entre los años 1929 – 1930.

El salitre sintético hizo doblegar a los productores de salitre natural en nuestro país Chile, sintiendo el golpe de Knock Out, dejándolos casi fuera de combate.

Años más tarde al tomar las proporciones de producción de salitre sintético durante la 2da. Guerra Mundial, EE.UU aumentó de dos millones, a ocho millones de toneladas. Otro ejemplo: La producción mundial de sintético a fines de 1953, llegó a la cantidad de 35 millones de toneladas; Chile entonces producía solamente un millón quinientas toneladas, alcanzando casi al 4% de ese total. El salitre nacional no podía competir con los precios de otros países, y poder haber alguna acción sobre la política mundial.

Esas condiciones frente al progreso técnico del salitre sintético, Chile quedaba en precarias condiciones, lo que significaba invertir en modernas maquinarias, además de abaratar los costos de fletes, lo que significaba un 40% del valor del producto.

Los Estados Unidos en aquel entonces inauguró una planta para producir salitre sintético, la industria fabricaba la misma cantidad de salitre, que la planta “María Elena”, pero la diferencia estaba en que la planta norteamericana ocupaba 120 trabajadores, y la salitrera “María Elena”, la gran cantidad de 5.000 operarios.

Al trasladarnos en el tiempo uno de los titulares del Diario “La Provincia” de Iquique, fechado 10 Septiembre de 1921, anunciaba la buena expectativa para la industria salitrera; se decía que se estudiaba un arreglo entre los productores de abonos artificiales, y los del salitre, donde cuya reunión del día anterior había sido hecha por la “Asociación de Productores”. Anunciaron desde Valparaíso que había llegado el señor Tertius Aikman, representante de la firma alemana “Aikman London Limited”, con el objeto de cambiar las ideas con los salitreros chilenos, sobre las ventajas que acarrearía un convenio general en los precios entre los productores de salitre, y los fabricantes de fertilizantes artificiales.

Había declarado que el arreglo no vendría sino después de una amplia discusión entre los interesados; decía que no sería posible vender salitre antes del primero de Junio próximo, (1922) debido a que los stocks en los mercados de consumo eran muy grandes. Donde finalmente dijo que él, que no era gestor de ninguna negociación, sino un representante de una firma que anhelaba conocer el pensamiento de los industriales chilenos, a fin de llegar a una solución acertada con los productores de fertilizantes. En el convenio se fijaría el precio de 15 Libras Esterlinas, la tonelada puesta en Europa.

En el Ministerio de Hacienda se reuniría al día siguiente con los representantes de la “Asociación de Productores de Salitre”, con el fin de ocuparse detenidamente a las gestiones que venía realizando el Supremo Gobierno en el sentido de obtener mayor participación en la industria. El Ministro de Hacienda señor Celis, se dirigiría a la siguiente semana a Valparaíso, con el objeto de estudiar más de cerca el problema. El señor Celis, esperaría en el vecino puerto al presidente del Pool de Londres, señor Herbert Gibbs el que venía de viaje desde Inglaterra.

En Valparaíso se anunciaba que: La “Asociación de Productores de Salitres”, había llevado a efecto el día anterior una importante reunión, presidida por el señor Walter O. Symon, y que hubieron asistido los principales productores, y los corredores de salitre en Europa, señores Aikman, y Martín Rieckmen, alemanes de una firma elaboradora de salitre artificial, que tenía un gran mercado en los países escandinavos.

Según lo expresado por el gerente, ambos corredores dieron interesantes informaciones respecto a la situación del salitre, y sus competidores en los diferentes mercados en Alemania, dejando la impresión de que era indispensable seguir una política que estableciera los precios, alejando de lo posible de toda fluctuación, donde siempre contribuiría a desmoralizar el mercado. De las conversaciones habidas entre los salitreros se desprendió que las informaciones habían dado los dos corredores, siendo de capital importancia. Al mismo tiempo se consideró que estas informaciones abrieron las expectativas para que se precipitaran pronto nuevas ventas del abono chileno. Insistieron en la necesidad que se llegaría a un acuerdo sobre el precio mundial, y en el pacto intervendrían tres entidades:

La producción alemana de abonos artificiales, y la producción inglesa, o sea el amonio y el salitre chileno, representado por la “Asociación de Productores”. En cuanto al precio que les convendría entonces fijarlo a era razón de 15 libras la tonelada, puesto en Europa, el que venía a corresponder a una razón de once chelines el quintal puesto en la costa. Interrogado uno de los corredores el porqué la razón para establecer este precio, se dijo que el precio de quince libras era el adecuado para la capacidad compradora del mercado. La temporada de compra de abono se iniciaría pronto, y sería posible que del nitrato chileno colocado en grandes partidas, siempre que se fijaran esos precios para todo el mundo.

El delegado de los corredores alemanes señor Martín Rieckmen, declaró que él gobierno alemán, se había propuesto imponer una contribución de treinta por ciento al sulfato de amonio, con lo cual subirán los precios en el mercado alrededor de 14 libras por tonelada, colocándose en consecuencia, muy cerca del precio a que podía venderse el salitre chileno, agregó que los compradores alemanes de salitre que existían antes de la guerra, habían conversado con casi la mayoría de los agricultores de ese país, los que deseaban adquirir grandes partidas de este abono por considerarlo insuperable para el cultivo.

Entonces se creyó que dentro de algunos meses se enviaría salitre para Alemania, y venderlo a razón de 13 o 14 libras la tonelada, y este perdería inmediatamente el mercado para los abonos artificiales.

Todas aquellas informaciones fueron suministrando los dos corredores quienes eran motivos de animados comentarios, para aquella difícil época, y que a los pocos años se vieron enfrentados a la crisis salitrera de Chile, más la unida crisis mundial.

Cita fuentes

Bibliografía:

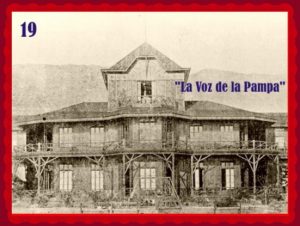

- Revista “La Voz de la Pampa”, edición Nº 13 diciembre 2003, ISSN – 0718 – 9702 © Copyright, “Buenas expectativas para la industria salitrera”.

- Diario”La Provincia” de Iquique, fecha 10 Septiembre 1921.

- LAVOZDELAPAMPA REVISTA ELECTRONICA Nº35 AÑO II /JULIO /2011.

Fotografías:

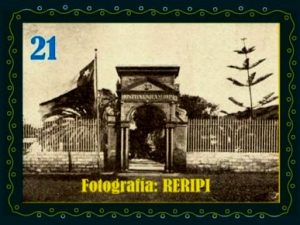

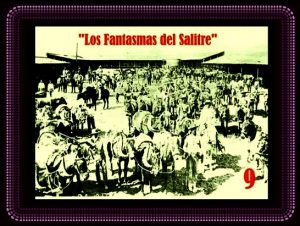

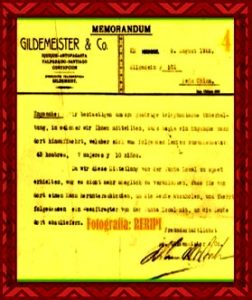

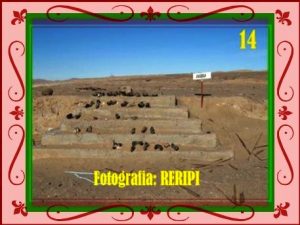

Nº 1 Guía de Tacna, Tarapacá y Antofagasta, año 1914, autor Domingo Silva Narro; Nº 2 “No tiene autor, al estar en hoja suelta; Fotos Nº 3.- Encontrado en un afiche. Escritor e investigador de la Cultura Pampina RERIPI. 4.- “Asociación de Productores de Salitre de Chile” autor Diplo. Ing. Gerlach, Dr. Warnecke, Dr. Junk, Diplo.I ng. Blankenhora. No tiene año edición. “Fisher Cía. Impresores” (Resultados de Pruebas Marzo 1927) 5.- Sobre de carta, del escritor e investigador de la Cultura Pampina RERIPI; Foto 6.- libro, “Manual Práctico de los Trabajos en la pampa salitrera”, autor H. Maguer Llaña, 1930, Valparaíso Talleres gráficos Salesianos. Foto 7.- Afiche salitrero de la venta de salitre y yodo; 8.- “libro de la Asociación de productores de Salitre y yodo”, boletín año 1924, Número 70, tomo VI, Valparaíso, “Sociedad imprenta y litografía Universo”; 9.- Sobre de carta, del escritor e investigador de la Cultura Pampina RERIPI; foto 10.- Revista “Pampa”, junio de 1969. Representante legal Ernesto López Adaros. “Impresa en Talleres de la editorial Lord Cochrane S.A.”

Gráficas:

1.- Planta de elaboración oficina salitrera “Agua Santa” (1914); 2.- Carretada de caliche; 3.- Gráfico del señor Enrique Fisher Rubio., quien fuera Presidente de la “Combinación Salitrera de Chile” el obtuvo el cargo de Senador por Tarapacá; 4.- Contiene una investigación sobre el procedimiento de lixiviación, para obtener un mejor rendimiento en la producción de salitre; 5.- Sobre enviado de la “Librería Italiana” de Iquique, a la imprenta “Las Noticias” de Negreros, fechada el 21 de marzo de 1914; 6.- Perforadores trabajando en la calichera; 7.- Afiche escrito al Polaco, dando a entender al su confiabilidad para entrar en todas las cooperativas y en las tiendas de fertilizantes; 8.- “libro de la Asociación de productores de Salitre y yodo”, boletín año 1924, Número 70, tomo VI, Valparaíso, “Sociedad imprenta y litografía Universo” Este entrega información de ventas al extranjero de salitre, balances de información publicidad puesta en Europa. Etc.; 9.- Sobre enviado de Gajo y Tolosa y Cía. Importadores de Iquique, al Administrador de la salitrera “Valparaíso”, fechado el 27 noviembre 2018.

Autor: RERIPI.

“LAS CADENAS PESAN, PERO MÁS EN MI CONCIENCIA” (RERIPI)

Revista Cultural “La Voz de la Pampa”. Pídala en Kioscos, en Patricio Linch esquina 18 Septiembre; En calle Chgacabuco entre Colón y Baquedano Librería; “Qué Leo” en 21 de Mayo Nº636, (58) 232 5833.

Editorial:

Cel: 946830825

editor@lavozdelapampa.cl – vozdelapampa@gmail.com