LAVOZDELAPAMPA.CL AÑO I. Nº18 Mayo 2018.

(Cuento de la autora: Nancy Leonora Zepeda Zomoza)

Nunca nadie supo su nombre verdadero, ni su origen, ni su oficio –si es que alguna vez desempeñó alguno –sólo se sabía que se trataba de un personaje trashumante, que pertenecía a la mayoría de la oficinas salitreras de los cantones de Huara y de Nebraska y era aceptado en ellas como se tolera a un perro callejero que cuida la cuadra, recibiendo en cambio, una escasa ración de comida. A este pampino equis, a quien no se le podía mezquinar dicho calificativo, porque todos lo conocían desde siempre deambulando por los campamentos, lo llamaban “El Burro”, no porque tuviera alongadas las orejas o algún otro apéndice anatómico, sino que por su inveterada costumbre de anunciar su llegada a una salitrera con un estridente rebuzno, que nada tenía que envidiar en sonoridad, armonía y sentimentalismo al del más castizo pollino semental de la tamarugalezca pampa. Tenía amigos por todos lados, la mayoría de ellos ancianos buenos para el copete que lo invitaban a los ranchos o cantinas donde le mataban el hambre y la sed, retribuyéndose ventajosamente del gasto con los chismes y noticias de las otras oficinas salitreras que el Burro, cual un “propio” profesional, les traía de primera 70 Nancy Zepeda Zomoza fuente o bien extraídos de su magín de acuerdo con las circunstancias y las necesidades de información de sus ocasionales anfitriones. En la oficina “Mapocho” pasaba la mitad de su tiempo, que era propio e indefectiblemente suyo, ya que tenía por divisa no trabajarle una chaucha a nadie. Su edad era indefinible y podría haber contado con cincuenta o setenta años de permanencia en el planeta Tierra; pero eso a nadie le importaba. La compañía del Burro era placentera debido a que siempre sacaba a relucir amenos temas de conversación, sabrosos chistes picantes, amén de una provisión abundante de refranes y dichos del glosario de vocablos y términos pampinos; todo ello concordante con la idiosincrasia y deseos de sus oyentes. Sin embargo, cosa curiosa, cuando en el grupo se encontraba algún tertuliano foráneo de buena presencia y con educación, nuestro personaje parecía desdibujarse y pasaba al último plano de la reunión; se abstenía de participar en la conversación y se le notaba cohibido y como amilanado. Si alguno le preguntaba su opinión sobre el tema que se estaba discutiendo en ese momento, contestaba con jerigonzas, ambigüedades e incoherencias cual si de pronto hubiese perdido la razón. Esta costumbre tan extraña daba motivos para hablar a los obreros, quienes no se decidían a afirmar si se trataba de locuras temporales o estaban viéndoselas con un pillo redomado. El Burro tenía su guarida justo a un costado de la torta de ripios, en un socavón antiguo que había servido antaño como polvorín. Esa morada, más propia de un anacoreta, era un sitio tabú para la población, especialmente para los niños, porque corría la conseja que el Burro tenía hecho un pacto con el diablo y adentrarse en esa caverna significaba encaminarse en línea recta hacia el mismísimo infierno. El aspecto desaliñado, desandrajado y reñido con el aseo que presentaba nuestro personaje no le permitía acercarse a la plaza, a la pulpería, al cine, ni a otros sitios públicos, desde donde era despedido con miramientos, por lo que –cual pájaro noctámbulo- solo se atrevía a salir en las horas cuando la población estaba entregada al descanso, merodeando alrededor de los “ranchos” a la espera de la salida de los últimos clientes, quienes con la nunca desmentida generosidad del borracho, no le escatimaban algunas fichas de baja denominación o una botella de vino a medio consumir. Así transcurría la vida de El Burro, en forma tranquila y apacible, porque si albergaba por un momento la intuición de un rechazo en alguna salitrera, tenía muchas otras a su disposición para decidir donde mudarse. De esa manera, se le veía cruzar el desierto endilgando hacia los cuatro puntos cardinales con sus variantes, conociendo gente y enterándose de las cosas que sucedían en el cotidiano devenir, para poder transmitirlas oralmente a otras comunidades en beneficio propio. En aquellos lejanos tiempos, en mi carácter de profesor de música, fui destinado por mis superiores a dictar clases por semana en la escuela de la oficina Peña Chica, donde oficiaba como directora la señorita Oriana Figueroa, excelente y pundonorosa pedagoga, quien había inculcado en sus educandos un gran amor por el folclore, el baile y las tablas. Entre ambos proyectamos y dimos vida a una pieza teatral tipo opereta, cuyo contenido artístico conllevaba pasajes del modus vivendi del obrero salitrero y su familia, sus afectos, esperanzas, resquemores, aprensiones y muchos etcéteras. Para tal efecto, concebí y llevé a la práctica pequeñas piezas musicales para niños, con motivos y letras del acervo pampino. Después de múltiples ensayos creímos estar preparados para poner en escena, nuestra creación intitulada; “La Pampa Salitrera Canta y Baila”. La víspera del debut nos encontrábamos atareados en la habilitación del proscenio en la cancha de básquetbol, tratando de encontrar el mejor lugar para la ubicación del piano, que no facilitara en calidad de préstamo la Administración de la vecina “Santiago Humberstone”. En eso estábamos, cuando se escuchó en la lejanía, emulando el sonido de la trompeta del juicio final, el estruendoso rebuzno, precursor de la llegada del inefable Burro de la oficina Mapocho. Este apareció rengueando y con aspecto abatido, tal vez por el largo camino que tuvo que recorrer a pie, bajo el tórrido sol del desierto para llegar a Peña Chica. De todas maneras, luego de saludar con afecto a los presentes y de imponerse de lo que estaba sucediendo, se sentó a descansar en un escaño, presenciando al mismo tiempo, los preparativos y últimos ensayos de la gran fiesta pampina. Nancy Zepeda Zomoza A pedido de la directora, una de las apoderadas fue a buscar un sándwich y una botella de refresco para agasajar a la visita, atención que el Burro aceptó con repetidas inclinaciones de cabeza. Sin embargo, la actitud del hombre denotaba un resto de incomodidad y desasosiego mientras mantenía la vista en el piano de cola. Al fin no pudo más y solicitó en voz alta a la señorita Oriana, que le permitiera tocar el instrumento. La maestra, con palabras cometidas, le explicó que eso era imposible porque se trataba de una pieza valiosa, única en su género y que, además, estaba bajo su responsabilidad. Le permitiría mirarlo; pero no tocarlo. El hombre se dedicó a pasearse cerca del instrumento musical, no le quitaba los ojos del encima y hacía ademán de acariciarlo. En una de sus vueltas se topó conmigo y me pidió muy encarecidamente que intercediera ante la directora para que le permitiera dar tan solo un arpegio en el teclado. Me causó admiración los términos en que se expresaba el vagabundo; pero le repetí las instrucciones dadas, amenazándole con hacerle abandonar el recinto si seguía insistiendo en su desmedido requerimiento. El Burro expresó su desesperación con una par de tristes e indudables rebuznos y volvió a su asiento con los ojos preñados de ansiedad. Mientras tanto nosotros, los profesores, los apoderados y los alumnos mayores, proseguimos en nuestra tarea de armar y adornar el escenario. Al final el hombrecito no pudo más, se levantó y con voz plañidera nos dijo: “Por favor, les ruego que den solamente unos minutitos para poner mis manos sobre el teclado. Denme el gusto y me iré contento. Prometo no seguir molestándolos…..” ¡Se los suplico por el Señor que está en los Cielos!” Oriana –corazón de abuelita- lo llamó: “¡Burrito, quedaría apenada si te negara el favor que me pides! Ven…tócalo; pero solo por un ratito. Mira que me comprometes”. La gente, que presenciaba divertida el inusual espectáculo, se acercó más mientras que el Burro caminando muy erguido, subía la escala y se dirigía al instrumento. Apropincuó el piso, le propinó unas palmadas para quitarle el polvo que lo cubría y se sentó ceremoniosamente levantando la cubierta del piano con exquisito cuidado. Respiró hondo y con una sonrisa beatífica hizo correr un dedo de izquierda a derecha a todo lo largo del teclado. Le gustó lo que oyó y después de refregarse los dedos y hacerlos tronar, atacó sin más preámbulos la Polonesa en La Bemol Mayor Opus 53 de Federico Chopin. A medida que las notas se elevaban en el aire y llegaba a los oídos del público, se sintió un murmullo de asombro e incredulidad, para pasar al más completo silencio. El más admirado era yo que no podía dar crédito a mis oídos. La ejecución era tan perfecta y pura como nunca la había escuchado, ni aún en las grabaciones existentes en la discoteca del Conservatorio Nacional, donde se custodian las interpretaciones de las obras del genio polaco ejecutadas por los más afamados pianistas a nivel mundial. Tal vez exagere; pero esa fue y sigue siendo mi impresión. Al sonar los últimos acordes de la obra maestra, todos los ocasionales concurrentes nos mirábamos a las caras sin saber qué hacer, hasta que la directora empezó a palmotear con cautela; dos o tres pares de manos se sumaron tímidamente a los aplausos; más, de pronto, estalló una ovación padre y señor mío felicitando al músico y recurriendo al consabido grito de: “¡Otra!.. ¡Otra!”… Sin embargo, el Burro, haciendo caso omiso a la petición del público, se levantó parsimoniosamente, alzó los brazos e hizo una cómica reverencia. Acto seguido, bajó la escala y, abriéndose paso por entre los concurrentes, se alejó por el mismo camino por donde había llegado dejando a todos petrificados por el asombro. El último sonido que de él escuchamos fue un largo rebuzno pletórico de felicidad. Lo más extraño es que desde esa mañana se perdió todo rastro de este personaje quien, al alejarse de la comunidad pampina, se convirtió en una verdadera leyenda, dando pábulo a todo tipo de conjeturas y especulaciones. Al imponerse de lo ocurrido, el administrador de Peña Chica expresó por todo comentario la siguiente sentencia lapidaria: “¡Bendito seas Dios! Un habiloso sí puede hacerse el tonto; pero un tonto, por más que lo intente, no puede hacerse el habiloso”.

AUTORA: Nancy Leonora Zepeda Zomoza (Antofagastina)

Bibliografía:

Cita la fuente: “Cuentos de la Pampa”. Tercer concurso de cuentos. SQM. Y el Mercurio de Antofagasta. Editorial Diario el Mercurio de Antofagasta año 2011. http://www.sqm.com/portals/0/soporte/cuentos_de_la_pampa/Cuentos_pampa_2011.pdf

Fotografía:

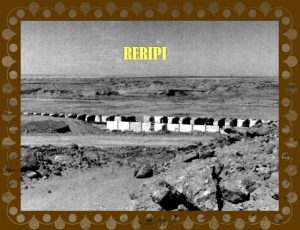

Del escritor e investigador de la Cultura Pampina RERIPI.

Grafica :

Ruinas de la oficina salitrera Mapocho. (La Mapocho) fecha 16 agosto 2004.

POR MÁS QUE TE MIRO, TE HABLO, IMPLORO, ME PARECES SER UNA GRAN DESCONOCIDA. (RERIPI)